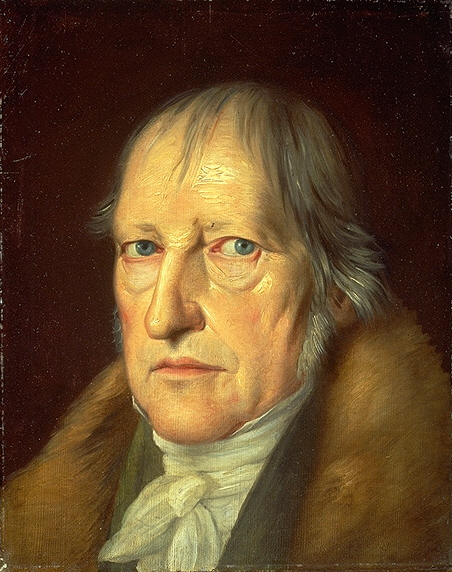

Hegel ist wahrscheinlich einer der interessantesten Philosophen überhaupt. Er war bis in seine Zeit einer der wenigen, die sich überhaupt mit Widersprüchen beschäftigt haben – und zusätzlich bis in die moderne Zeit hinein der Einzige, der sie in einem produktiven Sinne verwendet hat. Vor Hegel galt in der westlichen Philosophie das Denkgesetz des Aristoteles: ex contradictione quodlibet Aus einem Widerspruch lässt sich alles denkbar mögliche ableiten. Der Widerspruch wurde damit als etwas klassifiziert, was das Denken ins Absurde führt: Aus einem Widerspruch kann man alles folgern.

Bei Hegel ist das ganz anders: der Widerspruch hat ganz zentrale Tragkraft in seinem Werk. Tatsächlich ist das Moment des Widerspruchs quasi der Motor für sein gesamtes Denken. In seiner Reihe zur “Wissenschaft der Logik” entwickelt er mittels immer wieder auftretender Kontradiktionen ein ganzes Gebäude aus Kategorien, Eckpfählern des Denkens. Besonders problematisch dabei ist der Anfang: Irgendwo muss begonnen werden, aber wenn der Anfang etwas geschlossenes sein soll, (vor dem nichts ist, so dass er ein echter Anfang ist, und nicht ein Zwischenstück), wie kann dann etwas Weiterführendes daraus abgeleitet werden? Dieses Paradoxon muss Hegel überwinden (und tut sich reichlich schwer dabei), bevor er zur ersten Kategorie, dem “unbestimmten” Sein kommt, der Begriff des Seins gefasst als völlig bestimmungsloses Prinzip, nicht konkretisiert durch “an diesem Ort IST dies und das” sondern als vollkommen leere, abstrakte Kategorie – “reines Sein” nennt er sie. Weil aber diese erste kategoriale Wegmarke so nichtssagend und inhaltsleer ist, ist sie verwoben mit dem Begriff des Nichts. Über diese “Aufhebung”, wie Hegel es nennt, kommt seine Geschichte der Entwicklung der Kategorien des Denkens ins Rollen. Als Nächstes – man ahnt es vielleicht schon – kommt das Werden – weil Sein und Nichts ineinader überzugehen scheinen, mehr noch die Begriffe selbst in ihr jeweiliges Gegenteil hintauchen und wieder daraus hervorkommen, i.e. dialektisch verwoben sind, quasi gegeneinander oszillieren, eine Bewegung vollführen, rufen sie ein Werden hervor – das selbst (zunächst noch) unbestimmt ist – es ist das Werden zwischen Sein und Nichts.

Selbst manchen professionellen Philosophen kommt das alles ziemlich abstrus, vielleicht auch völlig unsinnig vor. Ich persönlich halte die Annahme, dass die Verwobenheit von Gegenbegriffen eine Art Erzeugende ist für das, was wir Wahrheit nennen, für grundsätzlich richtig, auch wenn Hegel noch nicht die Mittel hatte, sie vollkommen zu fassen. Problematisch ist und bleibt der Anfang – woher, aus welchem Prinzip sollen die Kategorien entstehen? wenn es ein Prinzip ist, gehört es nicht selbst in das Gebäude der Kategorien hinein – dann müsste wieder ein neuer Anfang gesucht werden. Diese Problematik ist keinesfalls trivial. Wer sich noch weiter damit beschäftigen will, dem sei dieser Link ans Herz gelegt.